Mudança me deixa nervosa. Olho pela janela e penso que daqui umas semanas essa não vai ser mais a minha vista. Verbos no passado começam a surgir para falar de onde moro agora. E tanta coisa para arrumar e resolver e responder e putz esqueci de tirar as roupas da máquina.

Penso em escrever algo sobre mudanças, e escrevo no topo da folha MUDANÇAS, dois risquinhos embaixo, mas a folha fica vazia. Por pouco não vira uma lista de tarefas, daquelas de ir ticando uma por uma na delicinha de cumprir coisas a fazer. Nada. Só a palavra me paralisou. Mudar dá muito trabalho!

Não que a pandemia tenha dado opção. Veio feito liquidificador, triturando e misturando tudo. Meu cérebro já deve estar feito creme, com a mesma consistência do purê de couve-flor que fiz no almoço. O isolamento intenso desse mais de ano e meio me mudou bastante. Mudei cabelo, mudei o corpo, mudei de ideia, mudei o vocabulário, mudei vontades de lugar. Endereço novo é fichinha. Por que a dor?

Acompanhei de longe os amigos mudando: de casa, de emprego, de país, de nome, de estilo de vida, deixando o cabelo crescer, se separando, engravidando, tendo filhos. Há quantos anos a gente não se vê? Vai parecer que foram dez. Quando pudermos nos ver, vai ser como encontrar com versões nossas saídas de uma dimensão paralela onde um fim do mundo aconteceu. Sim, andei vendo Loki.

Tenho colocado na conta da pandemia o cansaço que me visita com muito mais frequência. Um cansaço de arrumar assunto para escrever. Aí lembro que só no último mês lancei curso, terminei de escrever um conto novo e terminei de editar meu próximo livro de contos, Neuroses a varejo — entra em pré-venda semana que vem e logo disponível em formato digital na lojinha do Bezos. Aviso assim que sair, claro.

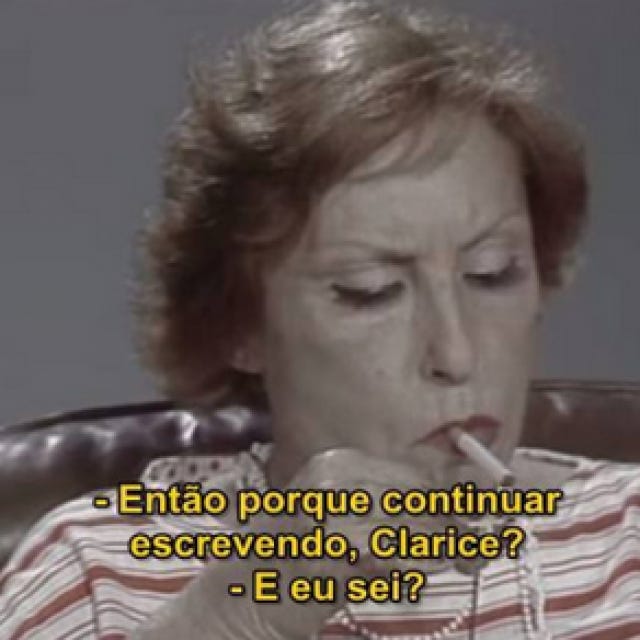

Esvaziar o apartamento para me mudar parece retrato do meu momento mental. Lembro do cansaço de Clarice Lispector naquela entrevista que foi a sua última, no momento em que tinha acabado de escrever A hora da estrela. “Agora eu morri, vamos ver se eu renasço de novo”.

É nessa entrevista que ela diz que o papel do escritor nos tempos atuais deve ser o de falar o menos possível. Começo a achar tudo o que falo meio bobo, desnecessário. Será que a gente precisa jogar mais ruído no mundo? Do ruído de dentro não dá para fugir, no entanto. Vaza.

Brigo com as palavras para não vir aqui escrever sobre minha vidinha, mas não escapo de derramar minhas vísceras sobre a bancada. Não era bem o texto que eu imaginava, mas foi o que deu vontade de escrever. Pelo menos assim consigo deixar mais uma casca vazia para trás.

Faz pelo menos 2 anos não volto a Brasília, então não sei de onde comecei a ouvir o som estridente das cigarras preenchendo tudo. Um ruído inquieto, um chamado.

Agora, no inverno, deve estar o silêncio. Cigarras passam seus primeiros anos de vida no subsolo. Bichos de profundidade, cavando túneis, comendo as raízes das árvores onde nasceram. Recolhidas, trabalhadoras, o oposto da personagem que as fábulas nos ensinaram sobre elas.

A fase em que cantam e chamam a atenção é breve. Questão de semanas. Sobem e cantam para anunciar o início das chuvas, depois de um período de seca. O barulho faz as cigarras parecerem eternas, mas é justamente sua brevidade que faz com que cantem tão alto.

No meio da escalada, precisam trocar de corpo. Os troncos das árvores ficam cheio de exoesqueletos arrebentados. Parece vestígio de morte, mas é só uma perda necessária para continuarem crescendo. Não se cabem.

O auge artístico das cigarras passa rápido e se acaba no momento em que se reproduzem. Põem ovos e morrem. Triste fim para um bicho que depois de passar anos debaixo da terra vai viver algumas semanas de boemia entoando uma única e estridente canção:

EU QUERO TREPAR!

Decomposição

Tem algo de sedutor em assistir à decomposição da matéria. O corpo virando alimento para outras criaturas, ficando irreconhecível. A morte devora.

Vivos já perdemos pedaços. Como um zoo que vai ficando sem bichos, patético. O quanto você pode perder de si e ainda se reconhecer?

Mesmo depois de escrever o texto acima sobre o filme A Zed and Two Noughts, não parei de pensar na história. É sobre um zoológico. Mostra diversos animais, vivos ou mortos, soltos ou presos, de pelúcia ou mitológicos.

Vai ver os personagens humanos também representam animais, pensei. Alba, a mulher que perde a perna, só pode ser uma abelha rainha. Riquíssima, passa o filme deitada numa cama, querendo dominar os machos e parir dúzias de filhos.

A Venus de Milo deve ser a aranha: a personagem faz de tudo, como se tivesse uma porção de braços. Costura aqui, fuma um cigarrinho ali, enreda interesses com as histórias que conta. Meu tipo de bicho.

Os gêmeos, não sei. Caramujos? Eles têm uma pira com a decomposição da matéria. E a paciência para observar esses processos que se arrastam lentamente, devastando tudo.

Cenas do filme A Zed and Two Noughts, de Peter Greenaway, 1985.

O que o isolamento mudou em você? Você sempre pode responder a este email ou deixar um comentário:

“Como você está?” é uma pergunta que nunca sai de moda. Vai direto ao ponto, expondo que estamos interessados em ouvir. Aberta o suficiente para dar ao interlocutor chance de contar histórias detalhadas, esquivar-se com respostas superficiais ou de mergulhar e tentar achar as palavras que melhor descrevem seu estado atual, nem que seja na economia de um “tentando”.

Diferente de um impositivo “tudo bem?”, que presume uma totalidade de coisas dando certo para iniciar uma conversa com alguém, deixando o interlocutor com pouca margem para respostas. No espectro do “tudo bem” cabem variações do tipo tudo ótimo, tudo beleza, tudo tranquilo, ou apenas uma negativa: não, não está tudo, e também não está bem.

Quem é que está TUDO nessa altura do campeonato?

Dá muito trabalho.

Já estão nascendo várias newsletters novas dos alunos no meu curso da Domestika e estou orgulhosa demais dessa turma mandando ver na escrita!

Compartilhei nas aulas todos os meus SEGREDOS — na verdade, os métodos que uso para me manter escrevendo uma newsletter por mais de 8 anos — além de mostrar como faço para transformar meus textos em livros, ebooks e até zines.

Gosta do que lê por aqui? Você pode apoiar meu trabalho com uma assinatura mensal a partir de R$ 5 e vir para mais perto do meu processo. Este mês inclusive vai rolar sorteio de Nós somos a cidade, o novo da N. K. Jemisin, entre os apoiadores.

Se você chegou a esse texto pela correnteza da internet, saiba que assinar para receber no conforto do seu e-mail é muito mais gostoso:

Até a próxima!

Um beijo,

Aline.

Sou soprano em um coral de Brasília, a pandemia proibiu nossos ensaios em grupo e nos enviou para tentativas de ensaios via aplicativos de conversa. Nestes aplicativos não é possível ouvir a voz do outro enquanto você também fala, ou um fala, ou outro fala, cantar ao mesmo tempo muito menos. Nos ensaios o maestro, a instrutora de voz nos ouve um de cada vez, bem como nós ouvimos os colegas, geralmente do mesmo naipe de voz. As músicas, nós gravamos a voz e os vídeos sozinhos em casa, alguém vai e edita juntando tudo. É estranho, meio frio e meio "é o que temos". Dizem que se voltarmos a cantar juntos em algum momento vamos ter que aprender tudo novamente, a ouvir as outras vozes sem errarmos a nossa. Sinceramente acho que o mesmo vai acontecer com a vida social, vai ser um esforço danado.

A pandemia mudou meu emprego, mudou meu cabelo, mudou minha rotina, mudou minhas companhias que se tornaram escassas e online. Eu me tornei mais adulta e mais reflexiva, olhei muito pra mim (em terapia e fora dela). Já estou começando a sentir medo da vida voltando ao normal depois desse processo pandêmico. Sei que as mudanças são necessárias, e que no fim das contas eu amadureci muito com elas, mas sei que novidades estão por vir e ainda estou cansada das anteriores.